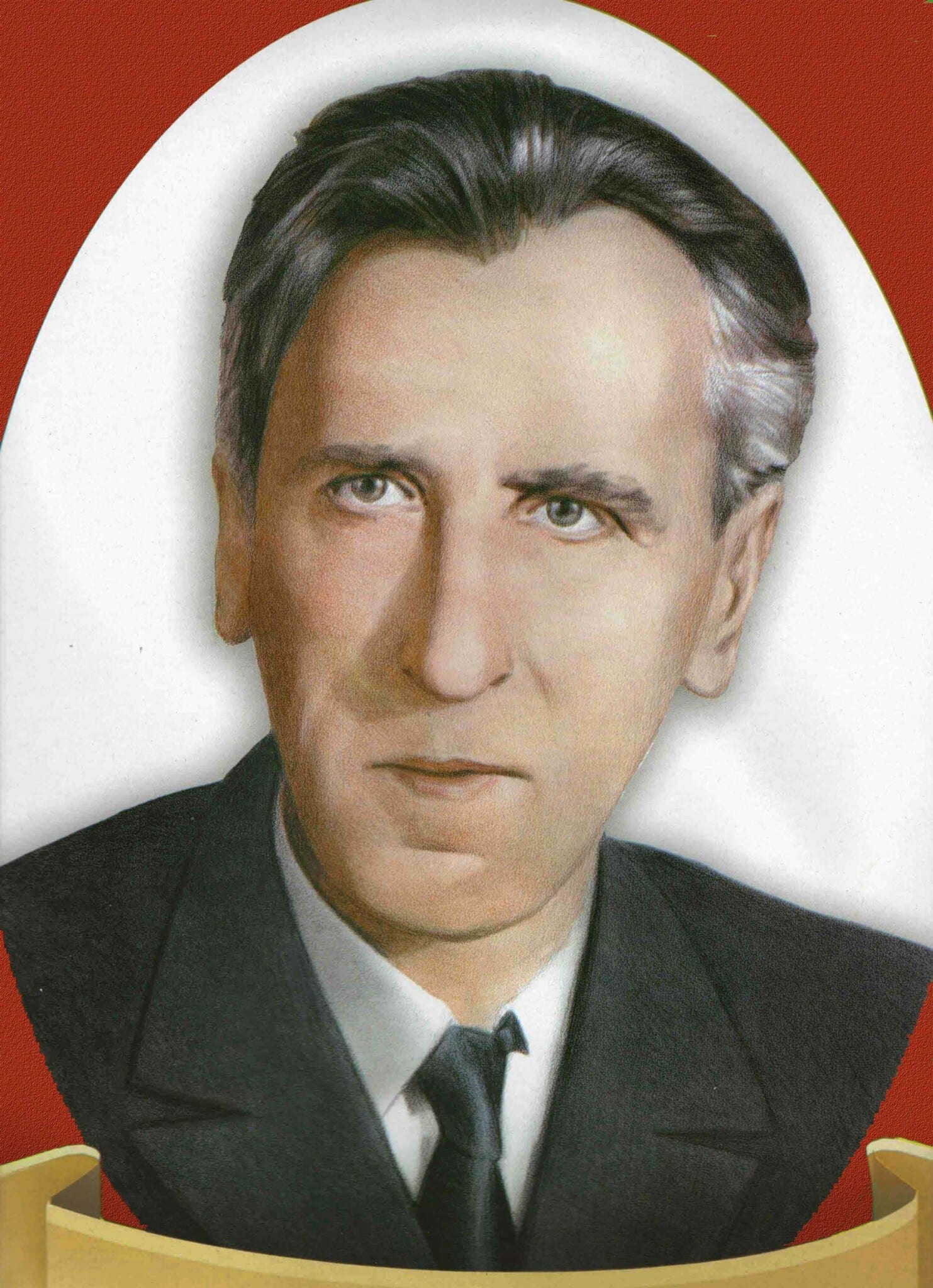

Один из прижизненных советских классиков, чья музыка еще не так давно постоянно звучала в концертах и по радио, композитор, портрет которого, наряду с изображениями Прокофьева и Шостаковича, непременно наличествовал в любой музыкальной школе.

Говорить о нем непросто, потому что Дмитрий Кабалевский в каком-то смысле заложник нашего, во многом идеологизированного, отношения к стилю, вызывающему ассоциации с «официальной» советской музыкой.

И все-таки сегодня с расстояния, которое обеспечивает небольшая, но уже ощутимая временная дистанция, можно увидеть, что мы имеем дело с мощным пластом музыкальной культуры, спаявшим воедино «лексику» Глинки, Бородина, Чайковского с окружающим звучащим мировым пространством.

Пройдя через высокотемпературные режимы и кривые зеркала музыкального модернизма начала 20-го века, этот стиль затем был сформулирован во всем своем великолепии в творчестве трех музыкальных «китов» – Прокофьева, Шостаковича и Кабалевского.

Что же такое слышно в этой музыке, что до сих пор заставляет нет-нет да и поморщиться? Нечто подобное можно уловить не только в сочинениях многих «скромных тружеников культурного фронта» того времени, но и у самих Прокофьева и Шостаковича! И это «нечто», будучи опознанным, уже в 70-х годах немедленно припечатывалось в кругу более молодых коллег хлестким словечком «кабалевщина».

Если не проецировать на искусство нашу моральную «ушибленность» советской эпохой (а с исторической точки зрения это так же наивно, как вменять в вину Бетховену его изрядную «марсельезистость») и посмотреть на дело объективно, можно увидеть, что музыка Кабалевского несет в себе многие ценные качества. Такие как:

- образная яркость;

- мгновенное «прямое» воздействие;

- ясность формулировки музыкальной мысли;

- логическая отточенность формы;

- превосходная функциональная инструментовка;

- четкое виденье композитором адресата: музыканта-исполнителя и слушателя.

Но, пожалуй, главное отличительное свойство музыки Кабалевского – ее насыщенность положительной энергией, ее прямо-таки физически ощутимая бодрость. Не наигранное, заказное веселье, а неподдельный оптимизм. А вот это уже качество, во многом табуированное с точки зрения музыкальной эстетики 20 столетия, второй его половины особенно.

Для того чтобы писать такую музыку искренне, нужно было быть либо Прокофьевым, с его верой в то, что жизнь, несмотря ни на что, прекрасна, либо… либо невероятно артистической натурой, способной в любых обстоятельствах конвертировать собственную природную жизнерадостность в музыкальные образы.

Артистизм Кабалевского – ключ к пониманию не только его музыки, но и личности самого композитора.

Когда мы рассматриваем фотографии Дмитрия Борисовича Кабалевского, не оставляет ощущение какой-то странной неопределенности, неуловимости его взгляда.

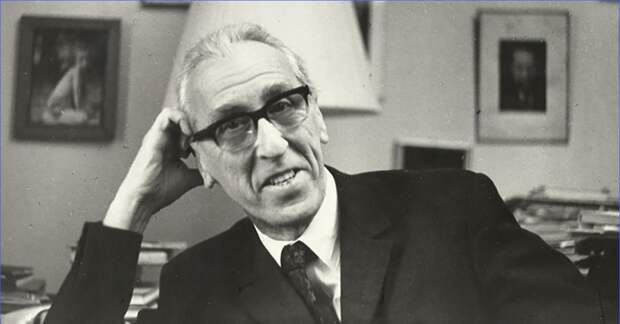

И дело тут не в ракурсе и не в очках, которые он носил в зрелом возрасте. Шостакович и Прокофьев тоже носили очки.

Но даже на тех фото, где Шостакович сидит полуотвернувшись и не глядя в объектив (а таких снимков много), его взгляд все равно остается очень выразительным.

О Прокофьеве и говорить нечего: при всей прозрачности, взор у него прямой и ясный. А тут вроде бы человек и глаз не прячет, и улыбается, а в то же время смотрит непонятно куда: то ли на ваш лоб, то ли на что-то позади вас…

Такой «плавающий» взгляд в детстве часто бывает у подвижных, контактных и озорных мальчиков, которым сложно учиться, потому что их внимание с трудом удерживается на чем-то одном.

Зато подобные дети быстро взрослеют, легко и без лишних рефлексий приспосабливаются к любым обстоятельствам и в дальнейшем нередко достигают впечатляющих успехов в жизни.

Именно таким мальчиком был Митя Кабалевский, судя по его собственным воспоминаниям, написанным композитором уже в преклонном возрасте.

Кстати, об этих воспоминаниях. Читая их, я обратил внимание на одну занятную подробность. Кабалевский неоднократно упоминает о своем дворянском происхождении, причем в идеологически «правильном» ключе. Например, об отце он рассказывает так:

«Одно то, что нарушив дворянские традиции, он женился на моей матери – Надежде Александровне, принадлежавшей к мещанскому сословию, и что он принципиально не вписал меня и мою сестру в «дворянские книги» – говорит о том, что к своему сословному положению он относился весьма скептически».

Звучит красиво, если бы не одна неувязка. Дело в том, что, как пишет сам Дмитрий Борисович, его дед, военный инженер Клавдий Егорович Кабалевский, выслужил себе личное дворянство. А оно, по законам Российской империи, потомству не передавалось.

Интересно, зачем же Дмитрий Борисович так настойчиво возвращается к теме своего якобы дворянского происхождения? Может быть, это связано с тем, что в 80-х годах, когда эти мемуары писались, наличие предков-дворян было уже не фактором риска, а тем, чем можно погордиться? Ну а заодно и пококетничать…

Карьера Кабалевского в советские годы сложилась не просто удачно, а чрезвычайно счастливо. Перечень его званий и наград потрясает. Правда, этот список все-таки не такой длинный, как у Шостаковича, но зато власти почти не играли с Кабалевским в свои любимые «кошки-мышки»: что бы ни происходило в стране, для партии и правительства он оставался своим, проверенным и благонадежным.

В крутые повороты отечественной истории он вписывался с поразительным умением, а зигзаги приходилось одолевать нешуточные. В зависимости от того, куда дул ветер с властного Олимпа, нужно было то писать музыку, доступную пониманию «широких народных масс», то создавать «новую» симфонию или оперу, то превозносить Прокофьева и Шостаковича как столпов советской музыки, то подвергать их уничижительной критике. А потом снова поднимать их на щит…

Дмитрий Борисович проделывал все это совершенно виртуозно. Еще вчера он гулял на природе под руку с Прокофьевым и играл в четыре руки с Шостаковичем, а сегодня уже критикует их с высоких трибун за «формализм». Завтра он им снова лучший друг, а послезавтра в составе «экспертной комиссии» закрывает для оперы Шостаковича возможность постановки в театре.

Еще через несколько лет, светясь энтузиазмом, он будет рассказывать юным пионерам-артековцам о гениальной музыке Шостаковича и Прокофьева, а заодно попросит не забывать о песнях Коваля (того самого, который сыграл ключевую роль в травле многих композиторов-«классовых врагов»). Но и осужденного в 1951 году за «еврейский национализм» Александра Веприка он попытается выручить, написав совместно с Шостаковичем письмо самому Берии – не будем забывать об этом.

А ведь мог не рисковать карьерой, а наоборот, попытаться нагреть руки на чужой беде, например, занять «жилплощадь» сосланного в лагерь Веприка, как это сделал один известный музыковед, по книгам которого мы все учились. Но Кабалевский никогда не позволял себе ничего подобного.

Когда началась горбачевская Перестройка, старыми советскими кадрами она воспринималась как катастрофа, перечеркивающая смысл всей их жизни. Многие пожилые люди впадали в тяжелейшую депрессию, но только не Кабалевский! Он и в этой ситуации остался верен себе. В интервью журналу «Коммунист», посвященном его программе эстетического воспитания учащихся, модное слово «перестройка» было употреблено им десятки раз!

Речь, правда, шла о перестройке в образовании, в связи с его любимым детищем – программой эстетического воспитания детей, однако Кабалевский не преминул там выдать такую сентенцию:

«Старое не сдаёт своих позиций, даже потерпев явное поражение. И не в том ли одна из причин, что перестройка у нас в стране идёт гораздо медленнее, чем нужно?»

Лгал ли Дмитрий Борисович окружающим и себе? Лицемерил ли? Как ни странно, мы убеждены, в его искренности. Похоже, что и те, кто с ним близко общался – тоже. Потому и врагов серьезных он за всю свою долгую жизнь не нажил. Процитируем здесь одну из «Прогулок по интернету» Виктора Лихта:

«Композитор Григорий Самуилович Фрид рассказывает в своих воспоминаниях, как один его друг еще в пору “дела врачей”, когда по стране бродили зловещие слухи, что евреев будут выселять в Сибирь, мрачно пошутил (цитирую по памяти): “Когда евреев станут грузить в эшелоны, Митя (Кабалевский. – В. Л.) придет нас провожать и станет нам объяснять, почему наша высылка необходима и благотворна не только с точки зрения большой политики, но и для нас самих. И мы расчувствуемся и даже пожмем ему руку на прощание”».

Да, Дмитрий Кабалевский и в жизни, и в творчестве был талантливейшим актером, который не изображал то или это, а умел растворить собственную индивидуальность до степени полной неразличимости на фоне окружающей среды. Можно осуждать его за это (находясь в относительной безопасности 21-го века), можно принимать его таким, каков он был, как это делал, например, тот же Шостакович.

Этот тип людей, становившихся блестящими функционерами, формировался под непосредственным влиянием реалий советской жизни. Молодым композиторам приходилось в то время куда как непросто.

С одной стороны, чтобы выполнить директивы руководства ВКП (б), они должны были пользоваться в своем искусстве таким языком, чтобы «любая кухарка», в том числе управляющая государством, не перенапрягала мозги в попытках уловить содержание предлагаемой ей музыки. С другой стороны, их учителя пока еще держали высокую профессиональную планку и от студентов того же требовали.

В 1920-х годах среди композиторов было модным вступать во всякого рода творческие союзы. На узком поле советской музыкальной культуры между различными объединениями шла ожесточенная конкурентная борьба. Наиболее агрессивной организацией была РАПМ («Российская Ассоциация Пролетарских Музыкантов»), одним из основателей и идейных вождей которой был Лев Лебединский, участник Гражданской войны и «красный» студент Московской консерватории.

Лебединский и его соратники, принципиально отрицавшие достижения «буржуазной» музыкальной культуры, заявляли о необходимости рождения новой пролетарской музыки, причем создавать ее нужно было с нуля (то есть с их собственного творчества).

Все, что в музыкальных произведениях их современников указывало на связь с традицией и владение профессиональными знаниями и навыками, особенно творчество композиторов, входивших в «альтернативное» объединение, АСМ («Ассоциацию Современной Музыки») квалифицировалось этими славными молодыми людьми как «реакционность», «буржуазное декадентство», «поповщина» и прочее «классовое вредительство». Все это попадало в прессу, которая во многом находилась под контролем РАПМовцев. Художественные же качества музыки их не волновали вовсе.

Дмитрий Кабалевский в РАПМе не состоял, он предпочел присоединиться к АСМ, членами которой были «классовые враги» Мясковский, Мосолов, Шостакович, Рославец и другие. Но поскольку склонности к музыкальному экспериментаторству он не питал, то никакой серьезной активности в рамках этого объединения проявлять не мог.

Между тем, его общественный темперамент требовал выхода. И Кабалевский вступил еще и в ПРОКОЛЛ, «производственный коллектив» студентов московской консерватории, во многом разделявших идейные установки членов РАПМ, но делавших акцент на «позитиве» – работе по созданию качественной советской массовой музыки.

В 1932 году решением ЦК ВКП(б) вся эта композиторская вольница была упразднена и взамен государством был учрежден единый Союз композиторов СССР – организация, гарантировавшая «правильным» советским композиторам исполнения, заказы и прочие блага. И вот здесь-то Кабалевский наконец почувствовал себя как рыба в воде. Впоследствии он занимал в этой структуре очень высокие позиции, но никогда не претендовал на высшую должность, довольствуясь ролью одного из замов первого секретаря СК. Умный человек.

В творческом плане Кабалевский развивался сходным образом. В период учебы и сразу после консерватории (то есть как раз в то время, когда молодой композитор является активным членом «Производственного Коллектива») он пишет произведения для фортепиано, в которых даже не пытается сопротивляться «буржуазно-декадентскому» влиянию Скрябина.

А в оркестровой музыке он добросовестно реализует принципы лирико-трагедийной парадигмы русского симфонизма, берущей свое начало в творчестве Чайковского и продолжаемой в творчестве Мясковского.

Надо сказать, что Дмитрий Кабалевский, творя в этой струе, достиг впечатляющих результатов. Его второй симфонией в разное время охотно дирижировали такие крупнейшие музыканты ХХ столетия как Тосканини и Кусевицкий.

В Третьей симфонии («памяти В. И. Ленина»), над которой он работал в те же годы, Кабалевский также ориентируется во многом на стиль и приемы Мясковского, своего профессора. На 6-ю симфонию в особенности. И даже хор вводит, но вместо «Dies Irae» и старинного духовного стиха про то, «как душа-то с телом расставалася», вместо искренней скорби, испытывать которую у Мясковского были все основания, у Кабалевского в симфонии – пафосные стихи «Маяковского номер два» – Николая Асеева.

А в музыке он находит тот прочувствованно-торжественный, дидактический стиль, который вскоре будет многократно растиражирован его коллегами в официозных кантатах и ораториях. Советский паллиатив духовности, скорбь по стойке смирно.

Пафос пафосом, но идеологическая конъюнктура 30-х годов уже требовала создания иной музыки – бодрой, победоносно-мажорной, воплощающей в себе кипучую энергию новой действительности, жить в которой стало «лучше» и «веселее». И при этом – непременное условие – доходчивой, опирающейся на всем понятные ритмы и интонации.

Где же найти образцы, от которых можно было бы оттолкнуться? Революционные песни, в музыкальном отношении представлявшие собой гибрид военных маршей и слезливого тюремного фольклора, для этого не годились.

Один композитор, возможно, и не сумел бы нащупать адекватного решения, но стиль целой эпохи в одиночку и не создается. Кажется, даже можно проследить цепочку ассоциативных связей, которые тогда сработали: не такая уж она и длинная.

Что такое зримый образ победы «наших» в революции и Гражданской войне? Ну конечно же, красная конница, галопом несущаяся навстречу светлому будущему. А есть еще такой танец – «галоп», бывший на слуху еще со времен галопов Штрауса, Бизе и Чайковского. Соединяем два образа – и вот она, бесконечно галопирующая основа массовой и театральной музыки советских композиторов: у Кабалевского – непосредственно-веселой, у Шостаковича – с характерной для него подковыркой:

А спустя десять лет Прокофьев гениально обобщит все это, возведет в степень высокого симфонизма и создаст совершенно иной художественный образ – неотразимо увлекательный и страшноватый одновременно.

Наверное, следовало бы более подробно поговорить о театральной музыке Кабалевского, в которой ярко проявляется его умение находить точные, ситуативно адекватные музыкальные образы и формулировать их коротко, ясно и с хорошим вкусом, не опускаясь до откровенной «прикладнухи». И об операх. К сожалению, рамки эссе не позволяют охватить всего.

Можно было бы остановиться и на педагогической деятельности Кабалевского – а педагогом он был незаурядным: по свидетельству очевидцев, он умел так завладеть вниманием юношеской аудитории, что его слушали часами, затаив дыхание.

Видимо, здесь тоже в полной мере проявлялось его артистическое дарование. Содержание лекций, то, что Кабалевский старался внушить детям, в которых (не забудем об этом!) видел собственную будущую аудиторию – это вопрос отдельный.

В связи с его теорией «трех китов» – идеей жанрового происхождения академической музыки, вполне очевидной, но сформулированной лаконично и остроумно, мне всегда хотелось задать Дмитрию Борисовичу один вопрос: «Почему “китов” у вас только три? Где же четвертый – хорал?», но я понимаю, что этот вопрос прозвучал бы бестактно.

Видимо, «четвертый кит», посмотрев на то, какие дела творились в это время на суше, в страхе нырнул и спрятался в глубинах океана музыкальной классики, от греха подальше…

О детской музыке Кабалевского, которую он писал всю жизнь, могу сказать одно: многие его пьесы настолько прочно обосновались в педагогическом репертуаре, они настолько удобны для исполнения детьми и при этом так образны, что их еще большему распространению на сегодняшний день может мешать только их интонационная спаянность с музыкой советской эпохи.

Но, возможно, пройдет еще немного времени и его «Кавалерийская», перестав прямо ассоциироваться с Первой конной Буденного, трансформируется в нового классического «смелого наездника» – время ведь все перемелет.

То же, в сущности, относится и к лучшим образцам «взрослой» музыки Кабалевского. И я ни минуты не сожалею о том, что потратил некоторое время на погружение в его музыку, с которой, признаюсь, не соприкасался близко уже лет… дцать.

Сделав то же самое, вы, возможно, с удивлением обнаружите там широкий диапазон образов – от лирически-нежных

до энергически бодрых, отсылающих к танцевальной ритмике 20-го века (не зря, не зря Дмитрий Борисович тайком собирал пластинки американских джазовых исполнителей!):

Мы уже не говорим о его прекрасных мелодиях: «То березка, то рябина»… но и не только! Мелодика Кабалевского является частью нашего слухового опыта, она срослась с нами настолько давно и естественно, что мы об этом часто даже не подозреваем.

Можем предположить, что очень многим эта мелодия известна благодаря популярной песне другого известного русского (советского) композитора, более молодого поколения:

Свежие комментарии